液晶デバイスの基礎物性に関する研究

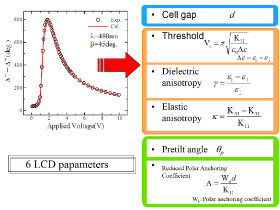

物質に電気の流れやすさの目安(電気抵抗)があるように、何か目安や指標があれば便利なことがあります。液晶ディスプレイ(LCD)も、単に「見やすい」だとか「綺麗だ」と言うだけでは、人の好みによって違ってしまうかもしれません。LCDは、人が目で見て使うデバイスであることから、電気的性質と、光学的性質を指標化しておかなければなりません。木村研では、LCDの動作に関わる指標(デバイスパラメータ)の決定法の確立に取り組んでいます。

さまざまあるデバイスパラメータの一つに「界面アンカリングエネルギー」というものがあります。LCDの動作を決定付けるパラメータです。その理解は非常に難しく、国際標準化も出来ないほどです。我々はその確立に25年以上一貫して取り組んでいます。その一部は、測定装置として具現化し市販されるに至り、LCDの今日までの発展の一翼を担ってきたと自負しています。

フレキシブル&プリンテッドエレクトロニクスに関する研究

ほとんどの電子デバイスはシリコンを材料とした半導体を中心として構成されています。近い将来、シリコンに代わって有機物が半導体として使われるのではないかと言われております。有機物を使うメリットとしては、折曲げ可能なデバイスを作れること(フレキシブル化)と、3Dプリンタのような印刷技術応用でのデバイス作製技術の可能性(プリンテッドエレクトロニクス化)です。

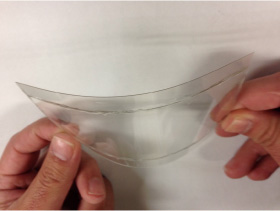

木村研では、スリットコーター(ノズルコーター・ダイコーター・リップコーター等と呼ぶ人もいます)を使ったLCDの作製技術に取り組んでいます。その利点は、LCDに特徴的な必要部材である「液晶分子配向膜」を用いずに分子を並べてしまうことが出来る点です。これにより、部材減・工程減によりコストを抑えることが出来るだけでなく、従来はガラスでしか出来なかったLCDをプラスチック部材で実現することを可能にしたのです。その結果、写真のように自在に曲げることが可能なフレキシブルLCDを実際に作ることが出来ました。

蓄電&発電デバイスに関する基礎研究

電気自動車やモバイル機器のバッテリーは、希土類であるリチウムを材料にしたバッテリーが普及しています。リチウムは枯渇が心配されているレアメタルで多くを輸入に頼っています。ところで、ガソリンや軽油を燃料とした自動車にも、バッテリーが搭載されていますが、その殆どは鉛を材料としたバッテリーです。鉛は有毒であるものの、日本国内ではリサイクル率がほぼ100%であり、放電特性に優れているため、コンピュータの無停電電源等にも広く使われています。もし、鉛バッテリーの充電特性がリチウム並みに良くなれば、高価なリチウムを用いなくても良いため、鉛バッテリーが再び広く用いられるようになるでしょう。

液晶の研究に携わってきた経験を元に、鉛バッテリーの「再発見」に取り組んでいます。充電特性を向上させる鍵となる「メカニズム」解明を目指し、原子間力顕微鏡を用いた研究に取り組んでいます。更に、液晶の研究で培った知識を活かし、有機薄膜太陽電池の研究にもチャレンジしています。

有機半導体に関する研究

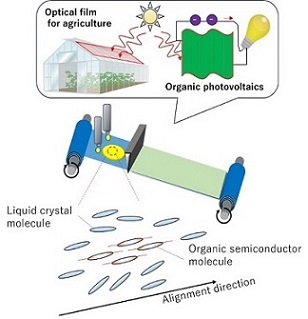

有機半導体は、インク塗料を塗るような工程でデバイス化できるため、従来の半導体プロセスを省エネで簡便なものに変革し、柔らかいフィルムの上に半導体素子を形成できることが期待されています。このような魅力的な特長を具現化するために、開発途上にある種々の有機デバイスに対し、高性能化と高信頼化を両立する更なる技術研鑽が欠かせません。当研究室では、分子が自発的に並ぶ流動体(液晶)を活用するアプローチで、光電変換や蛍光といった機能性を持つ種々の有機半導体材料の分子配向制御法を研究しています。配向を制御する機構の解明により、溶液塗布・印刷工程に適合する液晶デバイスの面から有機エレクトロニクス技術の刷新を目指します。

.jpg)

地球に半永久的に降り注ぐ太陽光を人間の食料生産に効率的に活用するため、有機蛍光分子の配向に伴って生じる偏光蛍光の効果に注目し、当研究室では農作物の生育率向上に特化した波長・偏光変換フィルムの開発に取り組んでいます。従来、固体の有機蛍光材料は、隣接する分子間で蛍光エネルギーを再吸収してしまう問題によって、ほとんど発光性を示さないことが知られています。実際に液晶性を持った高分子材料に赤色発光性を持つ有機蛍光分子を分散させた固体薄膜を蛍光分光光度計で評価した結果、発光スペクトルを観察することができました。さらなる蛍光効率の改善と、植物の光合成に適した偏光特性の制御に挑戦します。

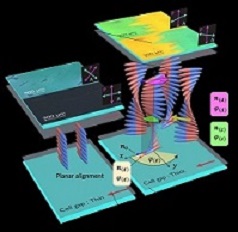

強誘電性ネマティック液晶に関する研究

1980年代に強誘電性スメクティック液晶の研究ブームがあり、1994年には液晶ディスプレイとして実用化されたものの、市場を席巻するには至りませんでした。分子配向制御が難しく、機械的ショックに弱い事も弱点でした。

3年前に強誘電性ネマティック液晶が発見され、世界各国の研究グループが競い合うように研究を進めております。当研究室では、これまで醸成してきた分子配向制御技術および分子配向評価技術を駆使し、研究に取り組んでおります。

最近の成果としては、極性配向構造と界面アンカリングエネルギーの統一的解釈について、国際会議・英文誌等で発表しております。

実験結果を説明すべく、連続体理論に基づくシミュレーションから分子動力学シミュレーションまで併せて行っています。